'나의 서양 미술 순례’를 다시 읽고 있다. 일본 도쿄게이자이대학교 법학부 서경식 교수가 약관 30대에 쓴 책이다.

재일동포 2세인 서 교수는 문명의 흔적을 더듬는 단서를 독자들에게 던져 주는 베스트셀러 저서들과 칼럼으로 널리 알려져 있다.

그의 글을 보면 ‘과연 지성이란 이런 것인가’하는 탄식과 반성이 가슴을 깊게 흔들어 버릴 때가 있다. 고생이 마냥 고난으로만 끝나는 게 아니라는 깨달음도 새삼 되새김질 하게 된다.

사람마다 평가가 다르고 서 교수 역시 ‘부족한 인간’의 한 명이지만 아무튼 그의 글은 종종 매력적이다.

홍대 근처에서 서 교수가 신간을 놓고 독자와 대화를 갖는 모임이 열린 적이 있다. 그 자리에서 구입한 ‘나의 서양 미술 순례’는 ‘캄비세스왕의 재판’이란 그림으로 말문을 연다.

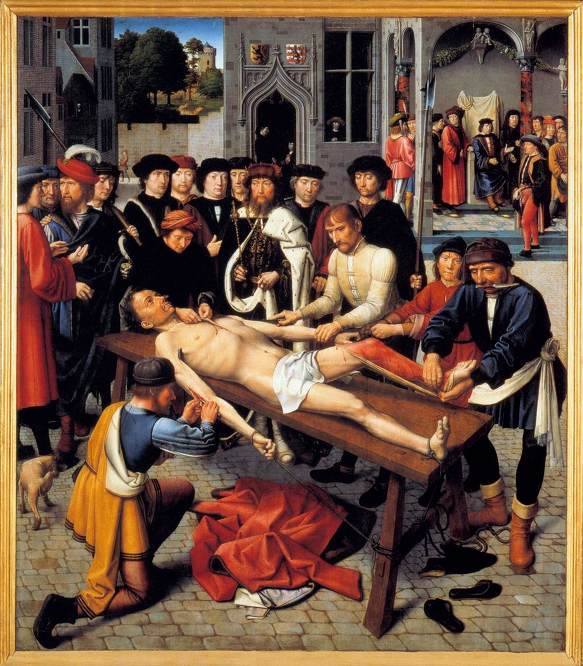

헤랄드 다비드가 15세기에 그린 이 작품은 기원 전 6세기에 시삼네스 판사가 가죽 벗김을 당하는 형벌을 당하는 장면을 묘사하고 있다. 무시무시할 것 같지만 막상 그림을 보면 너무 담담하고 차분해 오히려 수술 장면이 아닐까 착각이 들 정

도다.

그렇다고 해도 많은 소재를 두고 하필 이런 그림을 그렸을까. 이 그림은 1498년 벨기에 브뤼주 시청에 걸기 위해 제작된 것이다.

화보의 설명은 이렇다. “이 그림은 무시무시한 리얼리즘에 의하여 모든 판사와 시참사(시의원)들에게 영원히 타락 부패하지 않아야겠다는 마음가짐을 잃지 않도록 하겠다는 뜻이 담겨있다."

우리 사회에도 ‘캄비세스왕의 재판’ 복사본을 곳곳에 걸어두면 효과가 있을까.

사람은 때때로 따끔한 회초리가 필요하다. 삶의 어려움이 될 수도 있고 누군가의 지적일 수도 있다. 어린 시절 어머니가 때리던 버드나무 가지일 수도 있다.

하지만 어머니의 회초리는 명치를 조이고 이마에 어지러움을 가져오는 그리운 장면이다. 사랑과 용서 때문이다.

인도에서 지난 1999년 호주 출신 그레이엄 스테인스 선교사가 힌두교 광신도들에게 피살됐다. 열 살과 여덟 살 난 두 아들과 함께 자동차 안에 가두고 불을 질렀다.

살아남은 부인은 범인들을 용서하고 인도에 남아 한센병 병원을 지었다. 인도 정부는 그녀에게 서열 2위의 훈장을 수여했다.

남아프리카 공화국에서 밴 더 브로크라는 백인 경찰관은 18세 흑인 청년을 사살하고 증거를 인멸하기 위해 불에 태웠다. 8년 후 그는 아버지까지 잡아 석유를 부어 장작더미에 태워 죽였다. 그리고 그 장면을 아내가 억지로 보게 했다.

세월이 흘러 넬슨 만델라가 대통령이 되고 데스몬드 투투 성공회 대주교가 이끄는 화해위원회가 이 사건을 다뤘다. 판사가 노파가 된 여인에게 발언 기회를 주었다.

“벤 더 브로크 씨는 내 식구들을 빼앗아갔지만 아직도 나한테는 베풀 사랑이 많다오. 한 달에 두 번씩 이 사람이 빈민촌에 와서 나랑 같이 하루를 보냈으면 해요. 내가 이 사람의 어머니가 돼주게요. 하나님이 용서하셨고 나도 그를 용서한다는 걸 그가 알았으면 좋겠어요.”

누가 시키지도 않았는데 법정에는 ‘나 같은 죄인 살리신 주 은혜 놀라워’ 찬송가가 울려 퍼졌지만 정작 브로크는 듣지 못했다. 기절했기 때문이다.

현대 독일 철학의 대가인 위르겐 하머스는 이런 말을 남겼다. “민주주의에 요구되는 시민의 자질은 민주주의가 줄 수 없다.”

걸핏하면 남 탓만 한다. 정치인과 대기업은 그중 첫 번째 안줏감이다. 하지만 그런 정치인 뽑은 사람이 바로 나다. 그런 회사 제품은 안사면 된다.

성탄절이 다가오지만 캐롤은 들리지 않는다. 도대체 무엇을 위해 사는지 밀치고 끼어들며 달려가기 바쁘다. 한 해가 또 가고 인생의 종착역은 그 만큼 가까워졌는데도 말이다.

가죽 벗기는 그림도 뜨끔하지만 마지막 달에 할 일은 나를 용서하고 남을 둘러보는 거다.

그래도 남는 미련 하나. ‘캄비세스왕의 재판’을 새해 카드에 새겨 보내면 어떨까.

Comment 0

| No. | Subject | Date | Views |

|---|---|---|---|

| 28 |

코로나가 '박수근 빨래터'로 내몰다

| 2020.06.04 | 3451 |

| 27 |

토론토의 교훈 "쉽게 돌아서지 말라"

| 2020.02.27 | 2756 |

| 26 |

부산 검도 후계자, 피지軍 장교, 미군 교관...그가 일군 빛나는 인생 여정

| 2019.07.03 | 1513 |

| 25 |

군산 터널 끝에서 만나는 윤동주

| 2019.06.14 | 18098 |

| 24 |

'추락하는 인생' 해장국에게 배운다

[2] | 2019.03.20 | 1593 |

| 23 |

비밀의 씨앗 ‘게이쿄’ & 도쿄 '다방'

| 2018.10.30 | 13087 |

| 22 |

비 속의 파리, 시애틀, 한밤중 시나이 반도 그리고 다시 서울

| 2018.05.30 | 1013 |

| 21 |

LA 장례식, 부여 야학당

| 2018.05.14 | 1044 |

| 20 |

인생의 지혜 물으니 "그때 꾹 참고 넘기길 잘했다"

| 2018.05.14 | 853 |

| 19 |

돈은 없고...당신이라면 어떻게 하시겠어요

| 2018.05.14 | 848 |

| 18 |

잃어버린 나의 등대를 찾아서...

| 2018.05.14 | 1253 |

| 17 |

포기해야 할 순간들...그래야 산다

| 2018.05.14 | 964 |

| 16 |

오! 솔레미요~~샌타바바라

| 2018.05.14 | 686 |

| 15 |

이별은 끝이 아니다 "진짜 사랑이라면"

| 2018.05.12 | 1006 |

| 14 |

샌타바바라의 젊은 영혼들

| 2018.05.12 | 574 |

| 13 |

인생의 선물 같은 순간

| 2018.05.12 | 672 |

| 12 |

빠삐용은 시간을 낭비했다

| 2018.05.12 | 1241 |

| 11 |

매일이 성탄절인 세계

[1] | 2018.05.12 | 631 |

| » |

부패관리 해부한 '캄비세스 왕의 재판'

| 2018.05.12 | 1016 |

| 9 |

'여성의 시장'에 투자하라

| 2018.05.03 | 618 |